바다의 잎사귀, 김의 영양 성분 지도

김은 단순한 반찬이 아니라 바다에서 자란 완전식품에 가깝습니다.

단백질, 요오드, 타우린, 비타민 A와 C, 미네랄, 식이섬유 등 인체가 필요한 영양소가 조화롭게 들어 있습니다. 특히 단백질 함량이 높아 건조 중량 기준으로 약 30~40%에 이릅니다. 이는 같은 무게의 우유보다 5배 이상 많은 수치입니다.

김의 단백질은 소화 흡수율이 높으며, 필수 아미노산 구성이 균형 잡혀 있어 성장과 세포 재생에 도움을 줍니다.

요오드는 갑상선 호르몬 합성에 필수적인 성분으로, 김 1장만으로도 하루 권장량의 10~20%를 채울 수 있습니다.

타우린은 간 기능을 돕고 피로를 완화시키며, 콜레스테롤 조절에도 긍정적인 작용을 합니다.

이 밖에도 철, 아연, 칼슘이 풍부해 면역력과 뼈 건강 유지에 기여합니다.

구워야 할까, 생으로 먹어야 할까 영양 손실 비교

김은 가공 방식에 따라 영양 상태가 달라집니다.

생김은 세포 구조가 살아 있어 비타민 C와 효소 함량이 높지만, 보관이 어렵고 쉽게 변질됩니다.

반면 구운 김은 저장성과 향이 뛰어나지만, 열처리 과정에서 비타민 C와 일부 아미노산이 감소합니다. 다만 단백질, 타우린, 미네랄, 식이섬유 등은 열에 강해 큰 손실이 없으며,

소화 흡수율은 오히려 구운 김이 더 좋다는 연구도 있습니다.

따라서 일상 섭취에서는 구운 김을 선택해도 영양학적 손해는 거의 없습니다.

단, 높은 온도에서 장시간 굽는 것은 산화를 유발할 수 있으므로

가정에서는 가볍게 구워 향을 내는 정도로 충분합니다.

소금과 기름 코팅이 미치는 영향

시중에서 판매되는 대부분의 조미김은 소금과 식용유가 코팅되어 있습니다. 이 과정은 김의 식감을 바삭하게 만들고 풍미를 높이지만, 나트륨과 열량을 함께 높입니다. 특히 어린이나 고혈압 환자에게는 조심해야 합니다.

기름 코팅의 경우, 사용되는 오일 종류가 건강에 큰 차이를 만듭니다. 참기름이나 들기름을 사용하면 항산화 효과가 추가되지만, 정제유나 포화지방이 높은 오일은 산화 가능성을 높입니다.

포장 후 오랜 기간 상온에 두면 지방이 산패해 트랜스지방으로 변할 수도 있습니다.

따라서 조미김을 고를 때는 유통기한이 짧고, 기름 종류가 명시된 제품을 선택하는 것이 좋습니다.

세계 영양학계가 주목한 해조류의 항산화 효과

김은 단순히 저열량 식품이 아니라, 체내 염증을 완화하고 세포 손상을 줄이는 항산화 물질의 보고로 평가됩니다. 특히 플로로탄닌(phlorotannin)과 카로티노이드(carotenoid) 계열의 화합물은 활성산소를 억제하고 혈관 내 염증 반응을 완화하는 작용을 합니다.

이 성분들은 김을 포함한 해조류에서만 발견되는 독특한 항산화군으로, 유럽과 일본 연구에서는 이 물질들이 심혈관 질환과 대사증후군 예방에 도움을 줄 가능성을 제시했습니다. 미국 식품의약국 (FDA)은 해조류를 “기능성 식품(functional food)”으로 분류하며 식이섬유와 항산화 조합이 장 건강에 긍정적 영향을 미친다고 밝혔습니다.

한국 김의 경우, 미생물 발효와 건조 공정을 통해 이러한 항산화 물질이 농축되는 특징이 있습니다.

너무 많이 먹으면 생길 수 있는 요오드 과잉 문제

김의 요오드는 건강에 필수적이지만, 과도하게 섭취하면 오히려 갑상선 기능을 억제할 수 있습니다. 하루에 김 10장을 초과해 장기간 섭취하면 일부 사람에게서 요오드 과잉으로 인한 피로, 체중 변화, 또는 갑상선 기능 저하 증상이 나타날 수 있습니다.

특히 이미 갑상선 질환이 있거나 요오드 보충제를 복용 중이라면 주의가 필요합니다.

영국 보건청(NHS) 기준으로 성인 하루 요오드 상한선은 600마이크로그램 정도이며,

김 3~4장이면 이 수치의 절반 정도가 채워집니다. 즉, 하루 김밥 한 줄이나 간식용 김 한 봉 정도면 충분합니다. 기타 다른 음식에서도 요오드가 섭취되기 때문이죠.

균형 잡힌 섭취가 핵심이며, 다른 해조류(미역, 다시마)와 함께 섭취할 경우 총 요오드 량을 계산하는 습관이 중요합니다.

김 섭취의 역사적 고찰 바다 식탁의 진화

김은 오늘날 건강식의 상징이지만, 그 시작은 생존의 지혜에서 비롯되었습니다.

한국, 일본, 중국, 그리고 지중해 연안까지, 인류는 오래전부터 바다의 식물을 채집해 먹었습니다. 김은 그 중에서도 가장 일찍 ‘식문화’로 자리 잡은 해조류입니다.

한국: 조선 시대의 귀한 진상품에서 국민 반찬으로

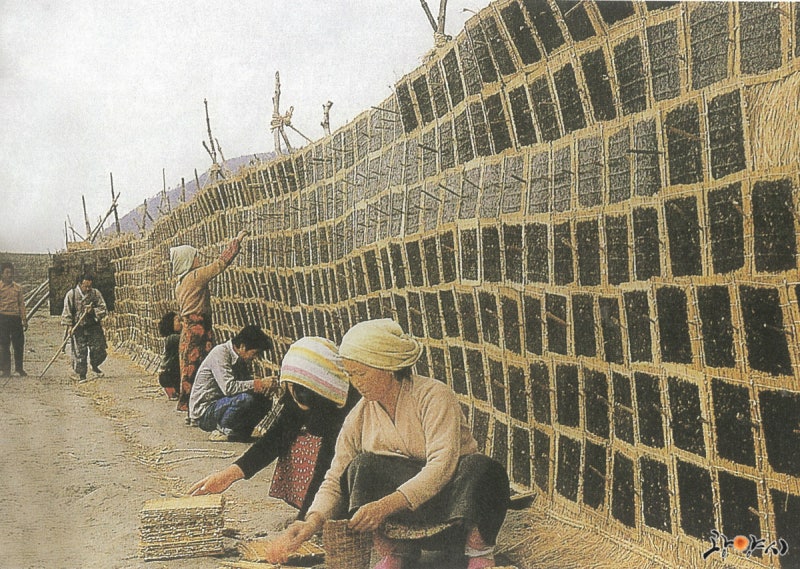

한국의 김 문화는 바다를 삶의 일부로 삼아온 사람들의 지혜에서 비롯되었습니다. 김에 관한 가장 오래된 기록은 조선 중기에 편찬된 『산림경제(山林經濟, 1715년경)』에 등장합니다. 이 책의 저자 홍만선은 농업, 어업, 의학, 가공식품까지 아우른 실용 백과사전적 인물로, 그는 김을 “바다에서 걷어 발에 붙여 말린다”고 묘사했습니다.

이는 자연 채취를 넘어, 이미 인공적으로 김을 붙이고 말리는 기술이 정착되어 있었음을 보여줍니다.

따라서 김 양식이 『산림경제』가 쓰이기 이전, 즉 17세기 후반 전라남도 고흥·통영, 경기도 김포 등지에서 시작되었을 것이라는 추정이 학계의 일반적 견해입니다.

그런데 김은 처음부터 서민의 음식은 아니었습니다. 조선 시대에는 바다와 가까운 지역에서만 구할 수 있었기 때문에, 왕실과 양반가에서 진상품으로 사용되었습니다. 조선 후기 문헌 『동국세시기(東國歲時記, 1849년, 홍석모 저)』에는 명절 음식과 제사상에 김을 굽고 간장에 찍어 먹는 풍습이 소개되어 있습니다. 이 시기 김은 이미 귀한 음식이면서도, 점차 일상적인 반찬으로 확산되는 중이었습니다.

17세기 후반 이후 김 양식 기술은 빠르게 발전했습니다. 대나무 발을 이용해 바다 위에 김 원초를 부착하는 “발식(簾式) 양식법”이 등장했고, 이는 세계 최초의 김 양식으로 평가됩니다. 전라남도 고흥과 순천만, 통영, 김포가 대표적인 초기 양식지로 꼽힙니다.

『산림경제』에 등장한 기술이 이미 실용화된 수준이었던 점을 고려하면, 당시 조선은 해조류 자원을 농업처럼 체계적으로 관리하기 시작한 셈입니다.

조선 후기에는 김이 점차 민가로 퍼져나가며 지역 특산품으로 자리 잡았습니다. 19세기 중반 이후에는 서해와 남해 연안 전역에서 양식이 확산되었고, 일제강점기에는 산업적 규모로 전환되었습니다.

1950년대 이후에는 일본에서 도입된 종묘배양법과 기계 건조 기술이 더해져, 김은 본격적인 수출 산업으로 발전했습니다. 현재 한국의 김은 100여 개국에 수출되며, 생산량과 품질 모두 세계 1위를 차지하고 있습니다.

하지만 김은 단순한 산업 상품이 아닙니다. 그 시작에는 조선의 어민들이 파도와 바람을 읽으며 바다와 함께 살아온 생활의 과학이 있었습니다. 김은 조선의 바다와 인간이 맺은 관계의 산물로서, 단순한 ‘해조류’가 아니라 공존의 결과물이었습니다. 이런 이유로 오늘날 김은 한국인의 식탁에서 단순한 반찬을 넘어, 국가의 정체성을 상징하는 음식으로 남아 있습니다.

김밥, 김구이, 주먹밥, 간식김 등 형태는 달라졌지만, 그 바탕에는 조선시대부터 이어져 온 ‘바다의 잎사귀’에 대한 존중이 흐릅니다. 왕실의 진상품에서 가정의 밥상으로, 그리고 세계의 건강식품으로 김은 한국인의 식탁 위에서 바다의 시간과 문화를 함께 품고 있습니다.

일본: 노리 문화의 형성과 전통 간식으로의 확산

일본에서 김, 즉 노리(nori)는 생각보다 오래된 역사를 가지고 있습니다. 그 존재는 이미 헤이안 시대(8~9세기)의 문헌인 『엔기시키(延喜式, 927년경 편찬)』에 등장합니다.

당시 기록에는 “조정에 바치는 공물 중 하나로 김(海苔)이 있다”는 구절이 있습니다.

이는 노리가 궁중 진상품으로 쓰였음을 보여주는, 일본 김 문화의 가장 오래된 흔적입니다. 다만 이 시기의 노리는 오늘날과 같은 형태가 아니라, 자연에서 채취한 김을 단순히 말려 국물이나 반찬으로 쓰는 수준이었습니다.

노리가 본격적인 식문화와 산업의 형태로 발전한 것은 훨씬 뒤의 일, 즉 에도 시대(17~19세기)에 들어서부터였습니다.

이 시기에 한국에서 전해진 발식(簾式) 김 양식법이 일본에 도입되면서 노리는 더 이상 자연산 해조류가 아니라, 사람이 바다 위에 ‘기술적으로 키우는 식품’이 되었습니다.

17세기 후반, 에도 만(지금의 도쿄만)과 교토·오사카 인근 해역에서는 노리를 뜨고 말려 판매하는 상인들이 생겨났습니다. 이 변화는 곧 식문화에도 영향을 미쳤습니다.

18세기 무렵에는 노리가 귀족과 무사 계층의 식탁에 오르기 시작했습니다. 그들의 식탁에서는 김을 얇게 펴서 말린 ‘판노리(板海苔)’가 등장했고, 이 제품은 현대 스시 김의 원형으로 평가됩니다. 그 무렵의 풍속서 『일본산해명산도회(日本山海名産図会, 1799년)』에는 “에도 만 근처에서 김을 뜨고(養海苔), 상류 계층이 즐긴다”는 기록이 실려 있습니다.

또한 『슈사이망코(守貞漫稿, 1837년경)』에서는 노리가 도시 상류층의 반찬으로 자리 잡았음을 묘사하고 있습니다. 19세기에 접어들며 노리는 빠르게 대중화되었습니다.

에도의 상인과 서민들은 김을 간장에 찍어 먹거나, 밥을 싸는 용도로 즐겼습니다.

이 시기부터 노리는 단순한 반찬이 아니라 일본인의 정체성을 상징하는 전통 간식으로 자리 잡았습니다. 그 결과 오늘날까지 이어지는 ‘노리마키(김말이)’나 ‘스시 김’ 문화가 형성되었고, 노리는 일본 미식의 상징이자 시각적 미감을 중시하는 식문화의 일부로 발전했습니다.

오늘날 일본의 김 산업은 품종 개량과 품질 관리 측면에서도 세계적인 수준입니다.

바다의 온도, 염도, 건조 시간, 색감까지 세밀하게 조정하며 노리를 하나의 미학적 식품으로 다룹니다. 그 시작은 귀족의 식탁이었지만, 그 뿌리에는 기술과 문화의 교류, 그리고 바다를 향한 인간의 꾸준한 탐구가 있었습니다.

중국: 해조류의 뿌리 깊은 약식 문화

중국에서는 김보다 다시마와 미역이 먼저 발달했습니다. 그러나 진나라와 당나라 기록에는 김(자채, 紫菜)을 약식으로 달여 마시거나 국물 요리에 넣는 전통이 나타납니다.

김은 피로 해소, 혈액 순환, 갑상선 건강을 돕는 약재로도 활용되었습니다. 현재 중국은 한국, 일본 다음으로 김 생산량이 많으며, 푸젠성과 저장성이 주요 산지로 꼽힙니다.

서양: 지중해의 바다채소에서 슈퍼푸드로

서양에서 해조류는 오랫동안 낯선 식품이었습니다. 하지만 20세기 중반 이후, 일본과 한국의 김 문화가 세계로 확산되면서 유럽과 북미에서도 관심이 급격히 높아졌습니다.

특히 1990년대 이후 지중해식 식단이 각광받으면서 ‘바다에서 얻은 식물성 단백질’로서 김이 주목받기 시작했습니다.

지중해 연안에서는 김을 샐러드 재료나 스낵 형태로 소비하며, 영국과 프랑스 일부 지역에서는 ‘씨 베지터블(sea vegetable)’이라는 이름으로 유통됩니다. 미국의 경우, 건강식 시장에서 김 스낵이 빠르게 성장하면서 지속 가능한 해조류 산업의 핵심 품목으로 자리하고 있습니다.

김의 세계화와 새로운 문화

21세기의 김은 단순한 해조류가 아니라 ‘문화적 식품’으로 진화했습니다. 한국 김은 얇고 바삭하며 고소한 풍미로 세계인의 입맛을 사로잡았고, 일본의 노리는 정교한 미식의 상징이 되었습니다. 서양에서는 김을 이용한 비건식, 해조류 단백질 파우더, 심지어 김 버거 번까지 등장했습니다.

김은 이제 바다의 잎사귀에서 지구적 슈퍼푸드로 확장되고 있는 셈입니다. 김의 역사는 곧 바다와 인간의 공존의 역사입니다. 파도와 햇빛, 바람이 만든 단단한 생명체를 인류가 음식으로 길들이면서 우리는 바다를 단순한 자원이 아닌 영양의 원천으로 다시 바라보게 되었습니다. 그 오랜 여정 끝에서, 김은 여전히 식탁 위에서 ‘바다의 지혜’를 전하는 식품으로 남아 있습니다.

추천 섭취법 간식 김, 조미 안 한 김, 해조류 병행

가장 이상적인 섭취 방식은 조미되지 않은 마른 김을 중심으로 하는 것입니다. 기름과 소금이 없는 김은 열량이 낮고, 나트륨 부담이 없습니다. 여기에 들기름을 살짝 발라 직접 구우면 산화 위험이 적고 향도 풍부합니다.

식사 중에는 밥 반찬보다는 간식 형태로 조금씩 섭취하는 것이 좋습니다. 김을 밥에 싸 먹는 경우 탄수화물 흡수를 늦추는 효과가 있어 혈당 조절에도 도움이 됩니다. 다만 어린이나 노약자는 질기게 구운 김보다는 얇은 식감의 김을 고르는 것이 안전합니다.

또한 김만 꾸준히 먹기보다는, 미역이나 다시마 같은 해조류와 교차 섭취하는 것이 좋습니다. 각 해조류는 미네랄 구성과 항산화 물질의 종류가 달라 상호보완적 효과를 냅니다. 김은 단백질과 타우린 중심, 미역은 칼슘과 요오드 중심, 다시마는 식이섬유와 알긴산 중심입니다.

Q&A

Q1. 하루에 어느 정도 먹는 게 적당한가요?

김 3~5장, 또는 간식용 김 한 봉이면 충분합니다. 그 이상은 요오드 과잉 가능성이 있으며, 해조류를 자주 먹는 사람은 더 줄이는 것이 좋습니다.

Q2. 구운 김과 생김 중 어느 쪽이 더 건강한가요?

둘 다 장단점이 있습니다. 생김은 비타민 C 손실이 적지만 변질이 빠르고, 구운 김은 저장성이 높고 단백질 흡수율이 좋아 실생활에서는 더 현실적입니다.

Q3. 아이에게 매일 김을 줘도 될까요?

가능합니다. 다만 조미김보다는 무염 김이나 저염 김을 선택하고, 하루 2~3장 정도로 제한하면 충분합니다.

결론 작은 조각 하나가 바다의 영양을 품고 있다

김은 바다의 광합성 식물입니다.

바다의 염분, 미네랄, 햇빛의 에너지를 고스란히 머금고 자랍니다.

작은 조각 한 장 안에는 단백질, 미네랄, 항산화 물질이 균형을 이루고 있고, 그 복합적인 구성 덕분에 ‘바다의 슈퍼푸드’라 불릴 자격이 있습니다.

다만 건강식품은 언제나 균형이 핵심입니다. 김을 너무 많이 먹거나, 지나치게 짠 조미김에 의존하면 오히려 부담이 될 수 있습니다. 자연스러운 양의 김을 꾸준히 즐기며, 미역이나 다시마와 함께 식탁의 바다를 다양하게 채워보세요.

그 작은 한 장이 오늘 하루의 미네랄 밸런스를 지켜주는 가장 간단한 건강 습관이 될 것입니다.

🫒 올리브 오일 — 지방의 패러다임을 바꾼 과학

기름이 ‘건강식’이 될 수 있을까“기름은 몸에 나쁘다”는 말, 한 번쯤 들어보셨을 겁니다.하지만 지금은 그 문장이 완전히 바뀌었습니다.“기름 중에도, 몸을 보호하는 기름이 있다.”그 대

primeagereset.com

다이어트 건강보조식품, 똑똑하게 고르고 활용하는 법: 3050세대의 현명한 선택 가이드

목차다이어트 보조제, 과연 효과가 있을까?대표적인 다이어트 건강보조식품 성분 파헤치기건강하게 다이어트 보조제를 활용하는 3가지 원칙마무리: 다이어트 보조제, 현명한 선택의 시작Q&A 다

primeagereset.com

'음식 영양의 과학' 카테고리의 다른 글

| 대추의 과학적 해부 달콤하지만 진지한 슈퍼푸드 (0) | 2025.10.14 |

|---|---|

| 토마토, 어떻게 먹을까 ‘생’보다 ‘조리’가 좋은 이유 (0) | 2025.10.12 |

| 🫒 올리브 오일 — 지방의 패러다임을 바꾼 과학 (0) | 2025.10.11 |

| 혈당 급등 없이 탄수화물 먹는 법 — 저GI 다이어트로 포만감은 길게, 살은 가볍게 (0) | 2025.09.18 |

| 근손실 없이 다이어트, 초간단 실행 가이드 (0) | 2025.09.18 |